みなさま、こんにちは。

ご家族の皆様は、お元気でいらっしゃいますでしょうか?

どんなに気を付けていても、人はみな年を取り、衰えていくもの。

そう頭ではわかっていても、感情はなかなか追い付かないもの。

でも、目を背けてばかりはいられません。

厳しいようですが、現実に向き合い、大きな決断を下さなければならない時もくるかもしれません。

ずっと元気で、ある日突然亡くなってしまう方もいれば、病気やケガで、何年も患って、亡くなる方もいます。

元気で過ごせる健康寿命と、実際の寿命との差は、男性で8年、女性で10年ほどと言われています。

その間は、病気療養や介護が必要な状態で過ごすということ。

あなたの家族がそのような状態になったら、どうしますか?

今回は、私が認知症の母を実際に施設(特別養護老人ホーム)に預けての心境や私以外の家族の想いなどをつづってみたいと思います。

いち個人の体験、感情ではありますが、どなたかお一人でも参考にしていただけたなら、幸いです。

それでは、どうぞ。

葛藤①~施設に預けるのは可哀そう?~

私自身は、地域包括支援センターと言って、市町村から高齢者の相談支援等を委託された公的機関で相談員をしています。

日々の業務で、高齢者の介護に関する相談を受けて、情報提供をしたり、関係する機関や病院等と連絡調整をしたりしています。

認知症の家族を抱える方の相談も数多く受けています。

認知症は進行すると、体は元気でも、四六時中誰かが見守り、サポートをしないと日常生活を送ることすら、難しくなっていきます。

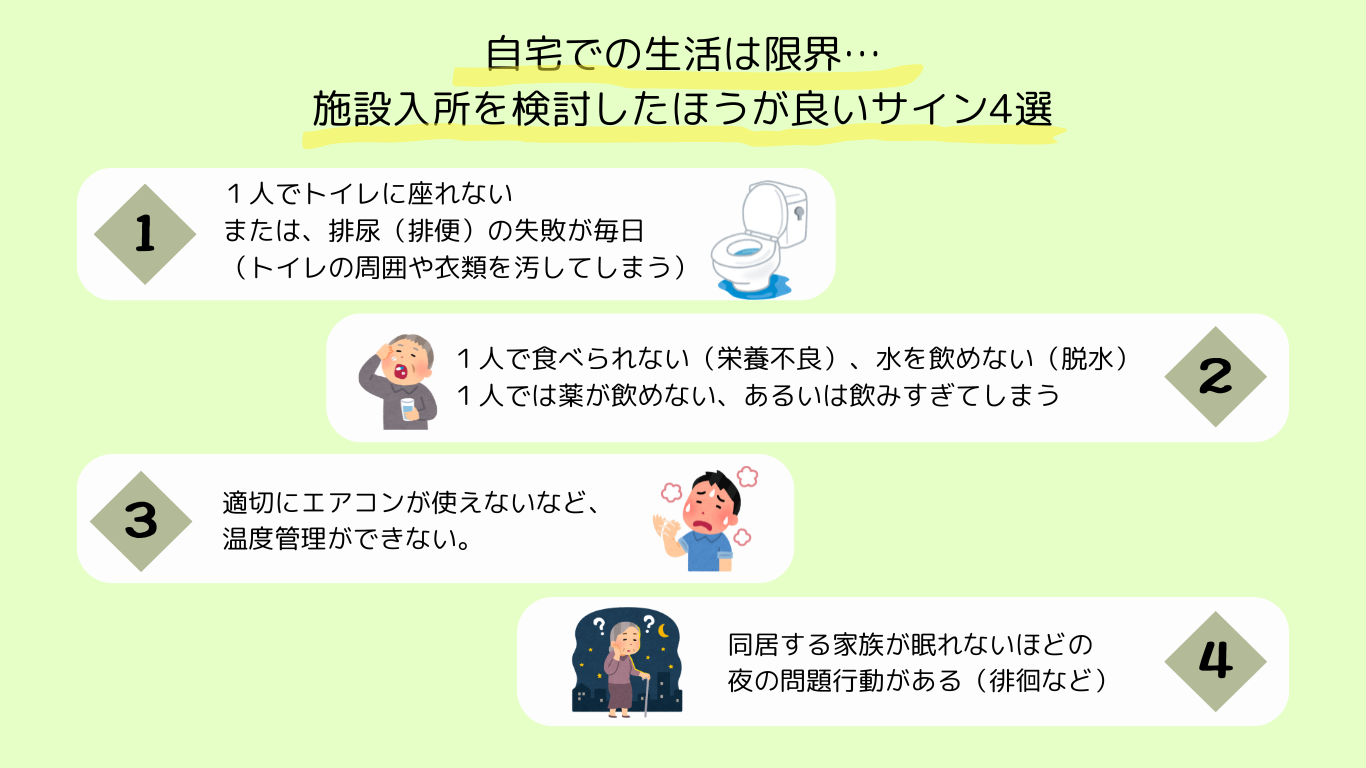

個人的には、以下の4つが、具体的に自宅での生活が限界に近づいているサインだと考えています。

①は、一人暮らしでも、ご家族と同居でも、生活の質を著しく下げてしまいます。ヘルパー等を利用したとしても、夜間のおむつ交換は供給が少なく、また、夜間の来訪者自体を受け入れにくい心情もあり、現実的にはなかなかハードルが高いのです。

②、③については、一人暮らしであれば、生命に直接かかわる事態になりかねません。

④については、ご本人の生命を守るためにも、ご家族の生活や健康を守るという観点からも欠かせない要素となります。

いずれか一つでも該当するのであれば、施設入所を前向きに検討していきましょう。

施設に預けるのは可哀そうですか?

ご本人の生命や健康、ご家族の生活が損なわれることと天秤にかけるまでもないかと思います。

それでも、施設での生活を知らない方がほとんどなので、不安や心配が尽きないのではないかと思っています。

不安な方は、ぜひ一度、気になる施設に見学に行ってみてください。実際にお部屋や生活の様子を見学させてくれ、どのようなサポートが受けられるのか?きちんと説明してくれるはずです。

施設では24時間365日、専門職が見守ってくれ、生活を助けてくれます。

また、全館空調で温度管理もばっちり、管理栄養士もいますので、栄養管理もばっちりです。

日中は看護師もいます。体調の変化があれば、すぐに気が付いてもらえます。

自分の生活を自分で守れなくなっている状況になっているのであれば、施設で守られて生活する方が幸せなのではないかと、私個人としては思っていますし、自分がそのような状況になれば、家族には迷うことなく、施設に入れてほしいと伝えています。

葛藤②~自分が頑張れば、家で介護することもできた?~

どうしても、「施設」に預けることに抵抗がある人は多いものです。

施設に入ってからは、面会時間にも限りがありますので、本人の生活は、見えにくくなります。

わからないから、余計に「本人は幸せなのだろうか?」「施設の人に優しくしてもらっているだろうか?」と不安にもなります。

そうなると、「自分さえ、もっと頑張って介護していたならば、家での生活を続けられたのではないか?」と自分を責めてしまうご家族は少なくありません。

認知症等で、先の図解に示したような状況になれば、同居している家族の生活も多く影響されますし、本人が一人暮らしだったとしても、いつどんな事故や体調不良が起きてもおかしくありませんので、心配で仕方がない状況になる思います。

介護は綺麗事では済まされません。介護をする家族にも、自分たちの生活があります。

仕事をしている現役世代も多いですし、子育てとのダブルケアになる家庭も少なくありません。

仕事に家事、それだけでも大変なのに、貴重な自分時間を介護に割く必要があります。時には、平日の通院や介護保険の手続きで、仕事を休まなければならない場面も出てくるでしょう。

私や妹は、医療・福祉業界で長く働いているので、「今の母は、自宅での生活は困難。家族の方が参ってしまう」と共倒れの可能性が高いと考え、安全・安心な施設入所を前向きに選択しました。

父は、子どもである私たちに「任せるよ」とは言ったものの、内心、ずっと迷っていたのだと思います。

葛藤③~本人の状態が改善すれば、家に帰せる?~

母の認知症は10年ほど前から徐々に始まっていたと感じています。

きちんとした診断は受けていなかったものの、母方の祖父(母の父)もアルツハイマー型認知症だったため、家族も母自身も「認知症だろう」という自覚はあったと思います。

昨年の1月のこと。何度も「お正月まだ、してなかったわね」と言っては、毎日のようにお雑煮を作る母。そろそろ、要介護認定を受けて、デイサービス等の利用を始めた方がいいなと感じていた矢先でした。

旅先の事故で、頭を強く打ち、入院を余儀なくされました。

幸い命に関わるような大きなケガではなかったものの、現地の病院から自宅までの移動に耐えられるようになるまで10日程入院しました。

元気な人でも、若い人でも、入院すると錯乱することがあります。

認知症がすすんでいた母ならば、なおのことです。

「自分が何で入院しているのか?」と理解が難しいでしょうから、不安になるのも、当然のことだと思います。

自宅に退院してきてから、落ち着くどころか、混乱が増し、手伝いに行った私のことを「父の浮気相手」と思い込んで、怒鳴り出したり、「毒を盛られている」と食事や薬も拒否。いよいよ、手がつけられなくなり、認知症の専門病院に相談して、入院するに至りました。

認知症の専門病院では、攻撃的、被害妄想的な部分はだいぶ改善し、面会に行くといつも上機嫌でいましたが、病院を「学校」と思い込んでいたり、スタッフを旧知の知人と思い込んだり、認知症としては重度との診断がつきました。

病院から、特別養護老人ホームに入所してからも、「落ち着いているから、帰れないかな」と父は何度も言っていました。

父としては、認知症になったとはいえ、母と暮らせなくなった現実は受け入れがたく、落ち着いている面だけしか見ようとしていなかったように見えました。

母の場合、場所の認識が著しく悪く、住所を尋ねても、出てくるのは結婚前の住所でした。

そんな母を自宅に連れて帰ったところで「家に帰る」と言って、落ち着かなくなるでしょう。

そう、父には何度も説明しましたが、納得してもらえず、半ば強行的に2泊3日の一時帰宅を試みたのです。

結果は、「何で、家で暮らせないの??家にはいつ帰れるの?」と母はさらに混乱し、施設でもご機嫌に過ごしていたのに、怒り出すことが増えるという事態になりました。

母が落ち着いて過ごしているのは、施設で24時間温度管理も食事管理もなされている状況だからだと思います。職員の皆様も、認知症の人に対する接し方を心得ていますから、穏やかに対応してくれているはずです。良い面だけではないと思いますが、上げ膳据え膳、洗濯もしてもらえます。

家にいれば、食事の用意や洗濯、掃除、やることは結構あります。調理などは数年前からメニューが激減し、母本人も「作り方忘れちゃったわ」ということが増えました。できなくなったことを自覚させられる生活はなかなかハードだと思います。代わりに家族がやることもできますが、「私が役に立たないと思って」とひがんだりすることもあり、家族で介護するというのは、なかなか大変なことなのです。

2泊3日の一時帰宅後の混乱を受けて、父もようやく、自宅で母が暮らしていくことは困難なのだと、腹落ちしたようでした。

まとめ

私の母の施設(特養)入所について、振り返ってみました。

母自身にとって、私たち家族にとって、施設入所が最善の選択だったのかどうか?それは、誰にもわかりません。

ただ、今の母が、安心して、ご機嫌で過ごすことが出来ており、私たち家族も、自分たちの生活を守りながらも、可能な限り施設に面会に行くことで、家族としてのつながりを持つことができています。時々は、ドライブや外食に連れ出し、楽しむこともできています。

歳を取れば、認知症やその他の病気・ケガ、加齢による衰えで、自宅での生活はだんだんと大変になるのは間違いありません。もちろん、個人差も大きいですし、最後まで自宅で過ごせる方がほとんどではあります。(施設サービス利用者95万人、高齢者人口3588万人2019年現在。入所者の割合はわずか、2.6%)

どのタイミングで、施設入所に踏み切るのかは、その方ご自身のご家庭環境、経済状況、身体状況によっても大きく異なるので、一概にはいえませんが、最初にまとめた4つのポイントを意識していただくと、一つの目安にはなるかと思います。

1番大切なのは、介護する人も幸せであること。

誰かを犠牲にする生活は、長くは続きません。

辛いでしょうけれど、現実に向き合って、ご家族一人一人が「これから先、何を大切に生活して生きたいのか?」を考えるタイミングだと思います。

介護を頑張りたい方へ、一つだけ約束してください。あなたの健康が1番大事です。あなたが倒れたら、介護されている方も自宅では生活できなくなります。まずは、ご自身の睡眠、栄養、適度な運動や気分転換を大切になさってください。

皆様がご家族も含めて健康で、幸せでありますように。

長文、お付き合いくださり、ありがとうございました。

少しでもお役に立てたなら、嬉しいです。

それでは、また〜。